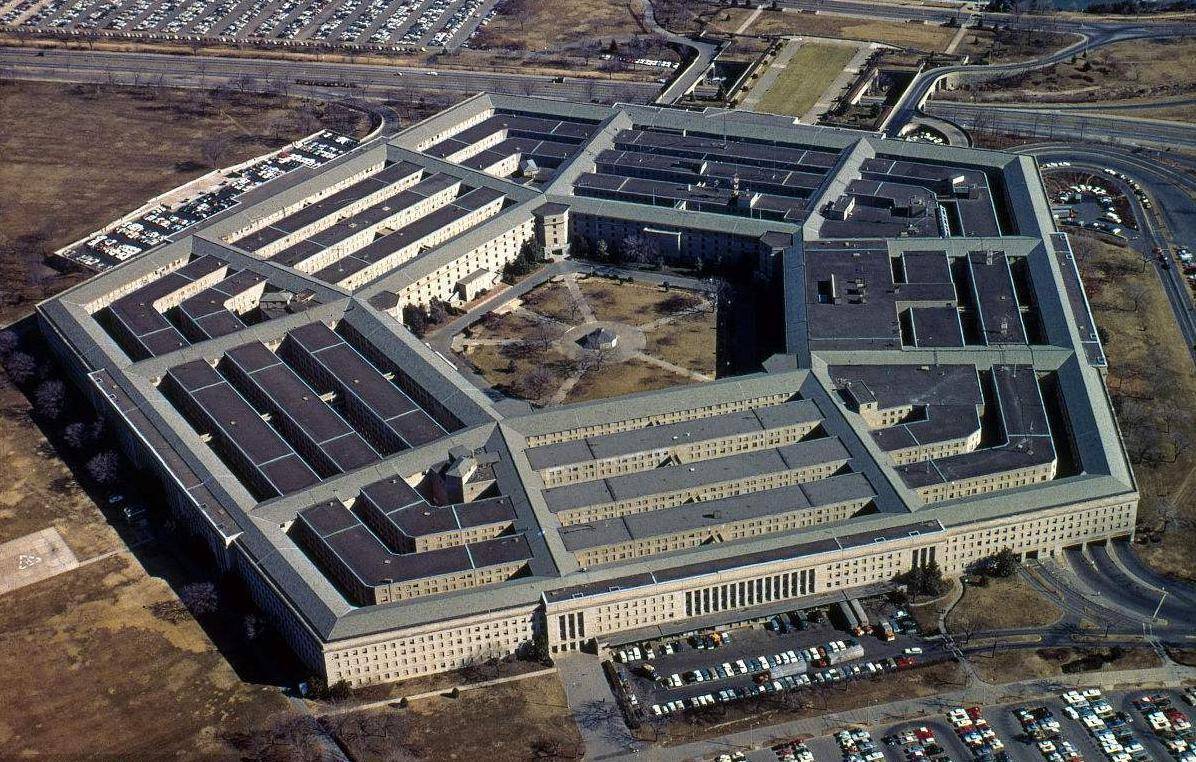

2025年9月3日,当中国阅兵方阵缓缓驶过天安门时,外国媒体捕捉到一个耐人寻味的细节:五角大楼周边的达美乐披萨店客流量暴增四倍,棒约翰更是翻了三倍。

对此有人猜测,这不是偶然的消费热潮,是他们正捧着披萨,连夜加班研究中国展露出的军力,可你有没有想过,为何一场阅兵能让别人如此重视?

为何80年前还在被日军叫嚣三个月灭亡的中国,如今能成为工业克苏鲁,这背后每一场战役,都在诉说着中华民族最不屈的答案。

1937年12月13日,南京城破,日军在松井石根的指挥下制造了大屠杀,30万平民倒在血泊中,这不是孤立的悲剧,而是当时中国工业落后的结果。

一个延续千年的文明古国,在面积仅为自身25分之一的工业国面前,竟然是这样的情况,同年8月爆发的淞沪会战,更像是一场用血肉之躯对抗钢铁的悲壮抗争。

七十余万国军将士迎战30万日军,川军、湘军、粤军跋山涉水几周赶到上海,却在日军的炮火下短短几小时甚至几分钟内战死。

整场战役,国军伤亡30万人,空军三百多架战机消耗殆尽,保山城外,姚子青率六百壮士死守三天三夜,子弹打光了拼刺刀,最终全营无一生还。

四行仓库里,谢晋元带领800壮士击毙二百余日军,却挡不住日军坦克碾过城市的每一寸土地,更残酷的是数据背后的差距:1937年,日本年产钢580万吨,中国仅有55万吨;

日本年产飞机1500架,国统区几乎为零,海军方面,中国66艘军舰总排水量6.8万吨,只相当于日本海军的5%。

当时的中国士兵,大多拿着初中历史课本里提到的汉阳造步枪,子弹限量供应,火炮更是稀缺品。

在淞沪会战的战场上,日军一轮炮击就能倾泻数千发炮弹,而中国军工连足够的还击炮弹都造不出来,日军的炮弹数量是中国的千倍,这意味着他们的杀戮效率,也是我们的千倍。

从1937年济南沦陷时数千市民死于机枪扫射,到保定失守后学校被焚、滦河岸边堆满学生尸骨,从太原沦陷时数万平民死于轰炸,到1938年黄河决堤导致89万平民丧生、1100万人无家可归,再到重庆五年间遭五千余次空袭、两万余人遇难。

1937年至1945年,全国600座城市、1800余个县城被战火吞噬,4亿中国人里近1亿沦为难民,3500万军民牺牲,四川巴县抗战时征兵10万,近8万青年再也没能回家,这些血淋淋的记忆是刻在民族骨子里的工业之痛:没有工业,再勇猛的军队也挡不住敌人的钢铁洪流。

1949年中华人民共和国成立时,全国钢产量仅15.8万吨,还不及日本战前的一个零头,1952年,印度的发电量是中国的两倍,原油产量更是我们的两倍。

当时的中国一穷二白,但老百姓心里都憋着一股劲,因为火力不足恐惧症已经刻进了骨子里,他们知道,只有发展工业,才能不再任人宰割。

于是一场全民参与的工业建设拉开序幕:农民把家里仅有的粮食捐出来支援建设,工人饿着肚子在工厂里加班加点,孩子们穿着打补丁的衣服,趴在工厂外的围墙上,憧憬着工业强国的未来。

最让人动容的是砸铁锅炼钢的场景,普通家庭把做饭用的铁锅送到炼钢厂,哪怕自己顿顿吃粗粮,也想为国家多炼出一斤钢。

鞍钢的炼钢炉昼夜不息,武钢的工地上灯火通明,这些看似平凡的场景,是中国工业最朴素的起点,真正让中国工业站稳脚跟的,是那些隐姓埋名的筑路者。

邓稼先放弃了美国优渥的生活,回到祖国的戈壁滩,每天趴在简陋的桌子上计算原子弹数据,手指算到发抖,即便受到辐射侵蚀,也咬牙坚持到1964年第一颗原子弹在戈壁滩爆炸成功。

钱学森冲破美国的重重阻挠回国,带领团队从零开始研发东风导弹和长征火箭,1960年东风一导弹试射成功时,他的办公室里还堆着画满公式的草稿纸,手指上的血痕清晰可见。

还有无数默默无闻的军工人,他们扎根大漠深山,有的甚至连家人都不知道自己在做什么,1970年东方红一号卫星升空时,太空中传来的《东方红》旋律,不仅是中国航天的里程碑,更是无数人用青春和热血换来的工业宣言。

从1949年到1970年,二十多年的时间里,中国不仅补上了工业的基础课,更用两弹一星撑起了民族的脊梁,这背后,是三代人发布一代、隐藏一代、研发一代的坚守,是把落后就要挨打的教训,变成奋斗就能崛起的行动。

2025年9月3日的阅兵式上,中国展现的军力,不是凭空出现的奇迹,而是工业实力水到渠成的结果。

当歼16、歼20、歼35三款隐身战机同框列队时,懂行的人都知道,这意味着中国已经掌握了世界顶尖的战机研发技术。

无人智能作战平台像幽灵一样在方阵中穿梭,激光武器从科幻小说走进现实,这些装备背后,是中国军工体系的全面成熟,而压轴出场的东风五C导弹,更是让国内外都屏住了呼吸。

不是因为它体型庞大、造价昂贵,而是解说员那句打击范围覆盖全球,地球周长4万公里,能做到全球覆盖,意味着它的射程达到了惊人的两万多公里。

25马赫的速度更让人震撼,从北京发射,十分钟就能精准打击地球的任何一个角落,无论是美国本土、欧洲腹地还是澳洲大陆,没有一寸土地能逃出它的覆盖范围。

以前那些仗着距离远就肆无忌惮的势力,现在不得不重新掂量:中国的东风快递,已经实现了全球直达,这些实力的背后,是中国工业的碾压级数据。

2024年,中国钢产量达到10亿吨,占全球总产量的一半,高铁里程4.7万公里,稳居世界第一,无人机出口量占全球的70%,翼龙、彩虹系列无人机性能比肩美国同类产品。

在军工领域,沈飞、成飞研发的战机,江南造船厂建造的航母,都跻身世界前列,2023年中国军费1.58万亿元,远超日本的6万亿日元(约合3000亿元人民币)。

有人把中国称为工业克苏鲁,说它是一个令人敬畏的庞然大物,触手遍布全球,制造能力无人能敌,其实这个克苏鲁的本质,是80年工业发展的积累。

从1937年用汉阳造对抗94式坦克,到如今用东风导弹覆盖全球,从1949年钢产量不足16万吨,到如今成为全球工业的压舱石,中国完成的不仅是从追赶、并跑到领跑的转变,更是对3500万抗战英灵的告慰,当年你们用生命守护的国家,现在已经足够强大。

1945年9月2日,日本在密苏里号战舰上签下投降书,那天的重庆街头锣鼓喧天,人们举着国旗欢呼,庆祝抗战的胜利。

2025年9月3日,阅兵的礼炮响彻云霄,天安门广场上的五星红旗迎风飘扬,这两场相隔80年的胜利时刻,是中华民族最深刻的对比。

80年前,我们因为工业落后,付出了3500万军民牺牲的代价,80年后,我们用工业实力撑起了国家的安全,让全世界看到了一个前所未有的中国。

这中间的转变,不是靠运气,而是靠不屈二字,从抗战时一寸山河一寸血的抗争,到建国后砸锅卖铁搞工业的坚持台面优配,再到如今研发一代、隐藏一代的远见,不屈已经刻进了中华民族的血液和灵魂里。

兴盛网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。