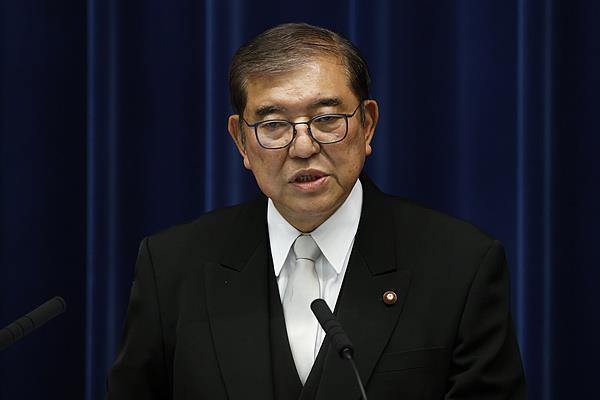

张杰教授

封面新闻记者 刘叶 摄影 吴德玉

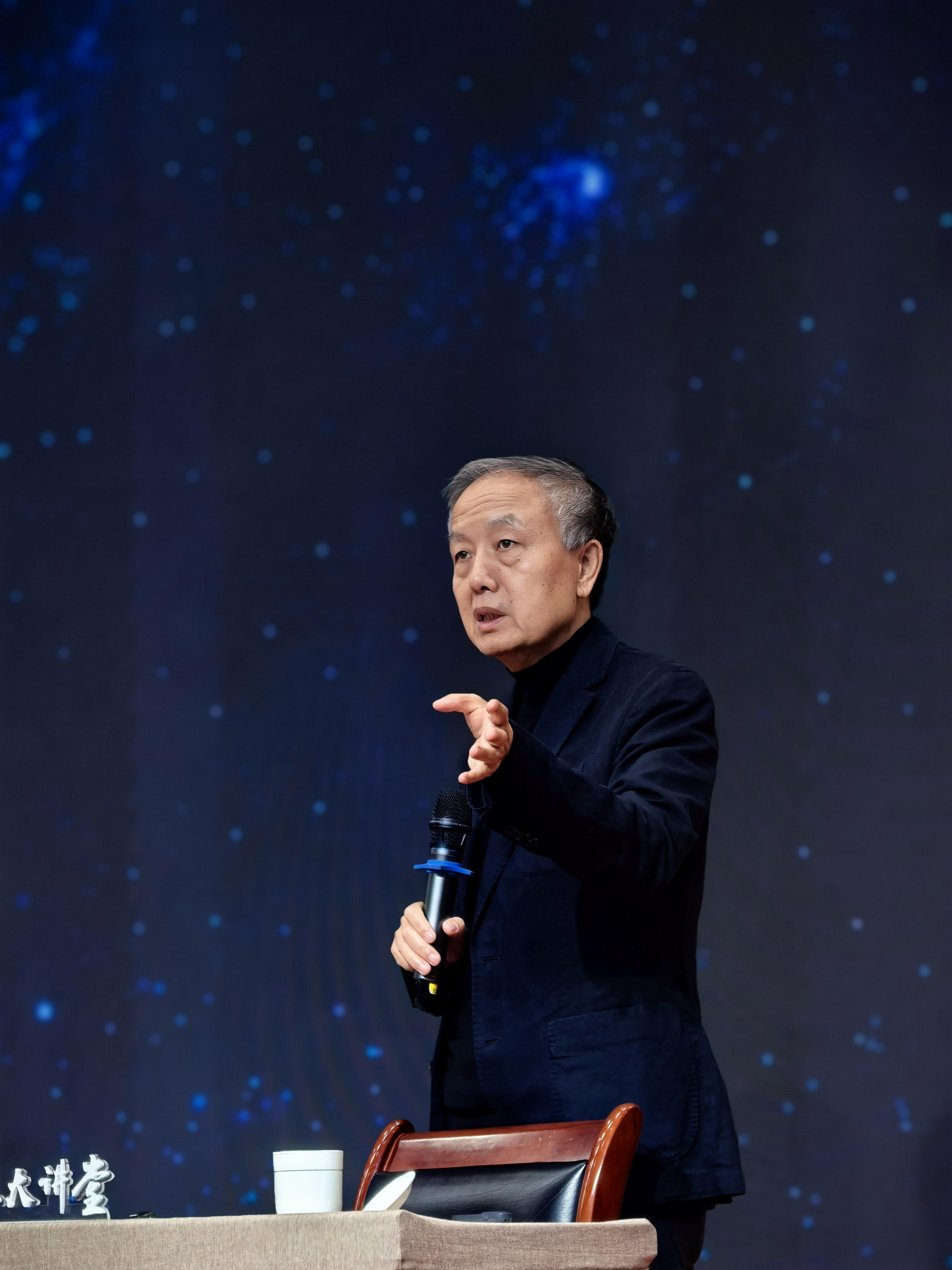

城市历史文化遗存,是我国传统文化和集体记忆最集中、最生动的空间载体,随着全球各国城镇化进入“后半场”,文化保护传承与城市更新也是大家面临的重大课题。老旧片区是我国实施城市更新的重要对象,如何对这些既有建筑进行最大化再利用?11月2日上午9点,全国工程勘察设计大师,清华大学建筑学院教授、北京建筑大学建筑与城市规划学院特聘院长张杰,做客2025名人大讲堂“遗产保护”季,在成都工业职业技术学院带来题为《文绿融合 新旧共生:遗产保护传承引领城市更新》的主题讲座,为学校师生解读了这一课题。

讲座结束后,成都工业职业技术学院的四名青年传习志愿者向张杰教授提问。

青年传习志愿者 高俊杰

建筑工程技术专业的高俊杰关注的问题,主要是在城中村改造中,如何通过更好的技术与手段和规划设计,保证原居民的生活习惯和情感寄托,实现文化传承和民生改善的共同推进。

“我们必须承认,在我们国家城市化的快速进展过程中,城中村为我们进城务工人员解决了基本的居住需求。”张杰教授首先肯定了城中村的作用。但野蛮生长的城中村,首先需要解决的是安全问题,而房屋的加固程度,需要根据地理位置和房屋状态而定。在对片区不进行“大动”的情况下,提升其居住品质。“所以我觉着城中村问题的解决,一个方面要兼顾利益,还要控制有效需求,只有这两方面都能够相向而行,我们城中村改造在人居环境的提升的前提下,来维持你刚才所说的(生活习惯和情感寄托)。”

青年传习志愿者 结布木加巨龙配资

建筑工程技术专业的结布木加,关注到如何学以致用的问题。他的疑惑是,该如何打通“理论学习”和“实际应用”之间的壁垒?

张杰教授认为巨龙配资,“书是我们获得知识最重要的途径之一,但知识一旦变到书本里去,可能就是几年前的事了。”他说,“既要书本又不要有书本,你要真有创新的话,就把自己泡到现实里去。”学习中遇到的问题,张杰教授认为,我们应该以一个面向实际的、从社会实践的角度来解决,当成职业发展需要来探索。只有这样,兴趣才能调到应该做的上面来。最后,他鼓励学生道,“上大学要学会跟人打交道,大家要勇于实践。”

青年传习志愿者 刘诗雨

如果未来想做文化传承与城市更新领域的研究,我们可以从哪些具体的小切口入手,避免一开始就陷入大而全的误区?这是建筑装饰工程技术专业的刘诗雨关心的问题。

张杰教授从该同学的专业出发谈道,“建筑装修或者建筑外立面的整治,都是现在国家和社会都非常需要的。”他在举例中,将房子比作人的骨相、皮相。房子的骨相正是学习“构造”相关知识时需要关注的,“做设计研究,就是需要做到,怎么能从技术上设计成可行的。”

青年传习志愿者 周夏

最后一位提问的青年传习志愿者是建筑装配式工程技术专业的周夏。“您认为未来5-10年,在历史建筑保护领域最可能出现的技术突破或政策变化是什么?对我们学习、实践有什么提前准备的建议?”

张杰教授认为,除了减轻城市经济负担和减少政策性阻碍以外,技术上如智能建造也要适应城市更新。“智能建造我觉得应该走工业化,而不是盲目的提标准化。因为在我们面临的既有的东西很多是非标准的,强调空间的制约,可能是未来智能建造在城市更新领域非常重要、需要解决的问题。”

兴盛网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。