“1979年10月15日下午两点半,你们说的那幅《泼水节》到底在哪儿?”邓小平迈进首都国际机场出境大厅时,随口向李先念问了一句。谁料,这句半玩笑半认真地发问策略红,很快就把一群工作人员听得心里直打鼓——这是一幅前所未有的大尺度壁画,褒贬声此起彼伏,如今终于要迎来最高层的“检阅”。

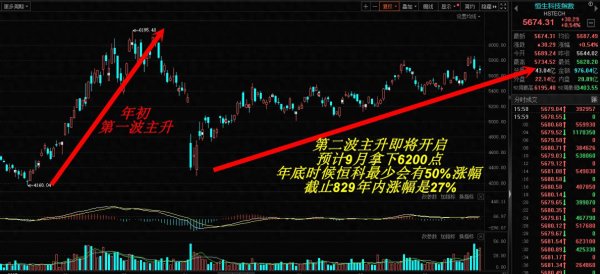

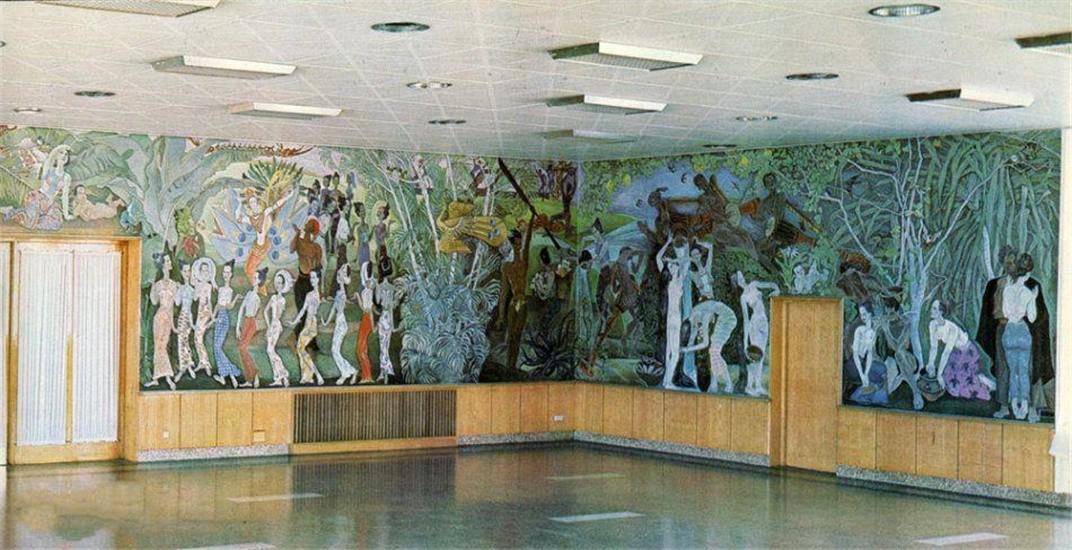

机场刚落成不久,装修味道仍未散尽,却已被二十多块色彩斑斓的巨幅壁画点亮。张仃受命统筹,集结了全国一线画家。陶瓷与混凝土相撞,传统神话和边疆风情齐飞,机场俨然成了当代艺术展厅。作品中最“扎眼”的,当属袁运生的《泼水节——生命的赞歌》。三位傣族少女赤足、半裸,水花飞溅,生命力扑面而来;也正是这份赤诚,引发了审查与舆论的双重考验。

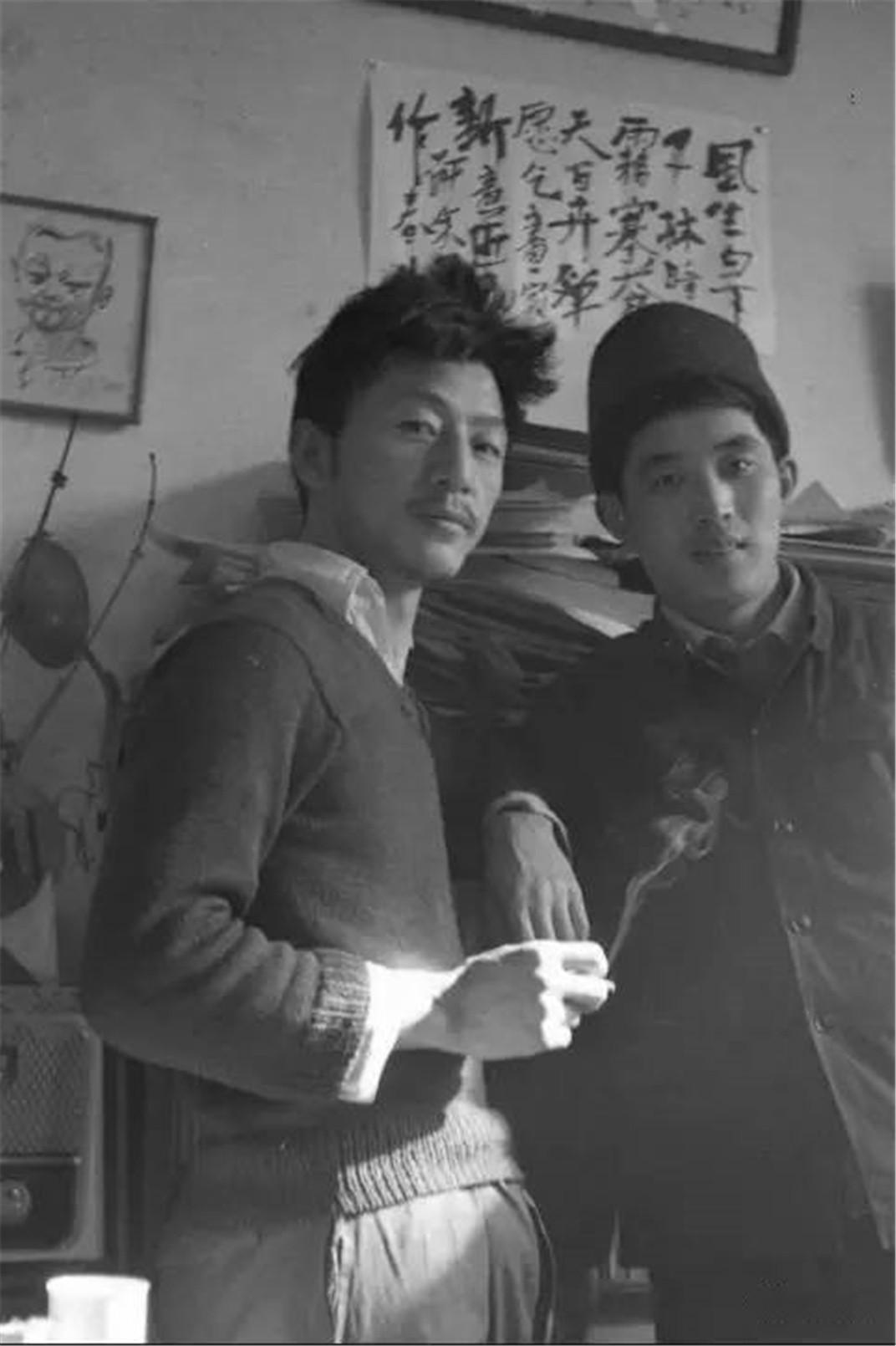

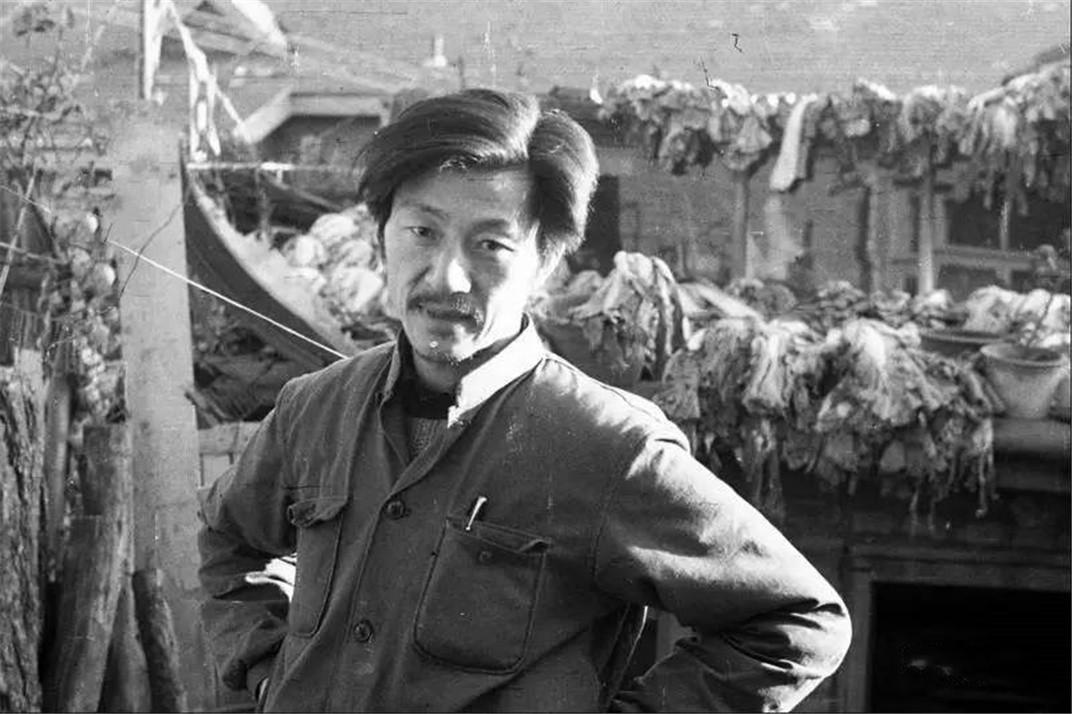

时间倒回一年多前。1978年春,云南昆明的一个简陋客厅里,吴冠中、范曾谈现代主义,丁绍光点烟,袁运生挨着墙根坐着默不作声。那天深夜,袁随手用削成扁片的竹笔勾出一组速写,线条狂放,却极具韵律——这份“野味”让丁绍光直言:“老袁,这画拿去做壁画,再合适不过。”一句玩笑,竟成日后机场项目的伏笔。

1979年4月,首都机场向全国征集方案。“西双版纳风情”这一主题只有一席名额,丁绍光主动让贤。袁运生提交的草图通过初审,可惜卡在“人体”二字。为了不让作品胎死腹中,他在少女胸口硬是添了一条疑似“抹胸”的线。草审委员扫两眼,点头放行。谁也没想到,上墙后那条线被袁悄悄擦掉,真身乍现,舆论炸锅。

七月流火策略红,机场施工区一度被游客围得水泄不通。有人连夜坐长途车,只为看一眼“新中国第一裸体壁画”。也有人写信到部委,质问“公共场所岂能赤膊?”部门内部开会次数陡增,口径却始终打不开。一位干部干脆拍桌子:“不行就让袁运生给姑穿上短裤!”消息传出,袁急了,直言“改画是丑闻”,当场拒绝。

娘们

僵局拖到十月。李瑞环觉得再扯下去难看,干脆请小平同志亲自看看。领导一行抵达现场,站在壁画前足足三分钟。水汽、光影、少女的背影交织成一幅放大的南国盛景。邓小平微微一笑,说了句:“这有啥好争议的?挺好嘛!甚至可以多印点,卖给外国人。”一句话,争论戛然而止,众人长舒一口气。

新闻稿第二天便见诸报端,赞词不少,但风波并未完全平息。年底,机场大厅突然挂起厚窗帘,将少女腰部以下遮得严严实实。袁运生此时已调回中央美院,他不甘心,四处写信,理由简单直白:如果拆毁作品,中国的开放形象会被国际媒体放大解读。新华社记者李安定支招:“先把国际影响摆上桌,再谈艺术。”这一策略最终奏效,壁画暂留,只是“打补丁”的办法让人啼笑皆非。

1982年,袁赴美研修。三年后他寄回一封信,只有一句话:“请替我看着那面墙。”没人想到,直到改革开放的步伐更稳健之后,遮挡《泼水节》的三合板才被拆下。日晒与暗藏形成两种截然不同的色泽,对比鲜明,像是给那段跌宕岁月做了无声注脚。

回头细算,从草图到亮相,再到“重见天日”,这幅壁画几乎伴随着改革开放的节拍起伏。它让普通游客第一次在公共空间正面凝视人体,也逼着管理层思考审查尺度。不得不说,《泼水节》不仅仅是一幅画,更像一把体温计,记录着社会意识的渐进升温;而邓小平“多印点卖给外国人”的幽默,却精准点出了开放心态与文化自信的要义。

对于今天的观众来说,三位傣族少女早已不算“大尺度”。但如果把时间坐标拨回到四十多年前,就能体会到那条被抹去的“裙线”背后有多沉重。时代在变,审美在变,唯一不变的是艺术对自由呼吸的渴望。在首都机场的候机大厅里,人们脚步匆匆,偶尔抬头,那抹清凉的水花依旧在墙面上飞扬——提醒每一个过客:勇气,曾经改变过一堵墙,也可以继续改变更多。

兴盛网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。